考证与译文:牛顿和胡克于 1675 年的通信

大多数人都听说过牛顿的名言「如果我能看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上」,甚至关于这句话还有一些未经考证的迷思,这引起了我的兴趣和考证。

想起中学和大学时期,校园中的共同点就是有一尊牛顿转动地球的塑像,墙上有瓷砖拼出的名言:「如果我能看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上」,这句话出自牛顿致罗伯特·胡克的信。

If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.

胡克与牛顿的不和广为人知,常被描述为位高权重的学阀与孤僻的学术新星之间的斗争。近几年来频繁看到一种说法,牛顿在致胡克的信中写到「站在巨人的肩膀」上这句话并不是为了赞美或恭维,而是以巨人之名来讥讽胡克身材的矮小。我感觉到这个说法可能受到了信息污染,于是想找找第一手资料——即信件的原文,但不得不说考据流程并没有那么简单。

考证过程

原以为牛顿的地位和这句话的著名程度,找到信件原文会很轻松,但不论是中文还是英文互联网居然都找不到原始信件原文。

不过检索排名最前的是 Newton Project 的网站,Newton Project 由牛津大学成立于1998年,目标是编辑牛顿所有已出版和未出版著作,这个计划已经发布了超过四百万字的牛顿手稿文本(真是高产的一个科学家),其中 90% 涉及物理、数学与神学领域,包含文献的全文和原件图像。

这个网站的分类很清晰,大体分为著作、草稿和通信,但是搜索功能很一般,基本无法按关键词抓取,于是我把人肉把 1670 - 1680 年的所有通信都过了一遍,但仍没找到这封信。我想是因为这个项目的原件来源仍有一定限制,没有做到收纳牛顿的所有文稿。

最终在一个 Reddit 讨论中找到了一个链接,一个叫宾夕法尼亚历史学会(Historical Society of Pennsylvania )的机构收藏了这封信的原件:

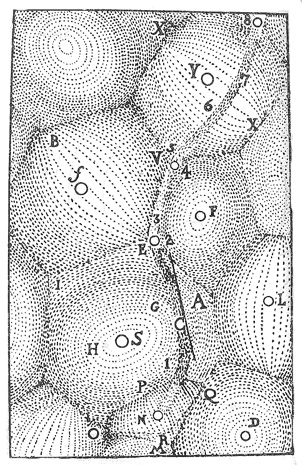

由于原件的手写体有些难辨认,于是我换了一种思路,既然互联网难以找到原件材料,不如看看传统出版物,结果发现了一套 1954 年皇家学会和剑桥大学出版社出版的 《The Correspondence of Isaac Newton》(艾萨克·牛顿通信集),这套书非常精美,排版考究,甚至还排印了信件原文中的插图。

至此我终于找到了原文,在下文中将原文译为中文作为史料参考。值得一提的是,这套书信集将牛顿其他信件和文稿中的拉丁文译为了英语,但法语部分则保留原文😂。

牛顿给胡克的信

译者注:此时书信中的 the 还写作 ye,为古英语þe的一种写法

剑桥大学 1675[6] 年 2 月 5 日

亲爱的先生:

读到你的来信¹,我非常高兴也非常满足。感谢你如此坦率地表达自己的想法,我认为你展现了真正的哲学精神。我不希望在哲学问题上产生争执,也厌恶任何形式的争论,因此我很乐意接受你提出的私下通信的建议。毕竟,很多人在公开场合交流时,往往难免掺杂其他因素,而朋友之间私下探讨,更有助于追求真理。所以我希望我们之间可以保持这样的交流方式。

你的批评意见我会非常欢迎。虽然我过去对这个主题感到有些厌倦,到现在也没能重新提起兴趣,可能以后也不会,但如果有人能在简短有力的话语中提出最有价值的问题,那我依然很乐意倾听。在这方面,我认为没人比你更合适。如果你能帮助我,我会非常感激。

如果你认为我在某些文章中过于武断,或者有做得不够好的地方,希望你能把你的看法告诉我。我并不是那么执着于自己的观点,只要讲得有道理,我愿意作出调整,以体现公正和友好。

不过我想说的是,不要过分看重我在这方面的能力。笛卡尔已经为我们打下了良好的基础²,而你又在很多方面做出了重要的拓展,特别是在薄片颜色(colours of thin plates)方面,贡献很大。如果我能看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上。当然,我知道你还做了很多非常重要的实验,这些实验里有些和我最近的观察很相似,至少有二:其一是改变观察角度时色环的扩展;其二是两块凸透镜接触时及水泡顶部出现黑点的现象。除此之外也许还有更多,只是我还不晓得。因此在这些问题上,我更愿意向你学习,特别是考虑到你最近事务繁忙,却仍能取得这样的成果,实在令人钦佩。

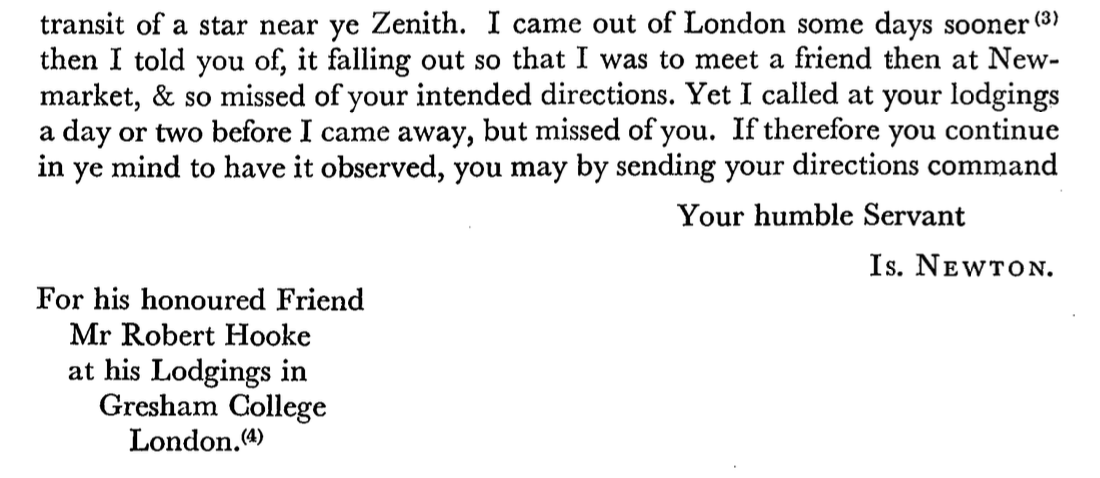

不过,这封信我就不想多展开了。你在信中提到让我观察靠近天顶(Zenith)的星体过境的现象,但我提前几天离开了伦敦³,当时是临时去纽马克特见一位朋友,所以没能按你的安排去做。我出发前一两天曾路过你的寓所,可惜没能见到你。

如果你仍希望我去做这个观测,可以把具体的指示发给我,我会按照你的要求去完成。

你忠实的朋友 艾萨克·牛顿

寄给亲爱的朋友 罗伯特·胡克 伦敦格雷瑟姆学院住所⁴

-

胡克写给牛顿的信,下文中译者将译出

-

这段文字意义重大。它不仅坦率地承认了牛顿对笛卡尔和胡克的借鉴,还将比以往更多的成果归功于胡克——这也与牛顿一贯的做法相契合(译者注:可能是说牛顿喜欢对自己研究成果留一手的行事风格)。

-

牛顿在1675年期间除2月9日至3月19日以及10月14日至23日外,一直待在剑桥。据推测,他可能在10月于伦敦与胡克见面,并计划参加10月28日举行的皇家学会会议,但未能成行。

-

未发现对此信的回复。可能胡克从未收到这封信,因为他在自己的日记中没有提到其收到这封信。然而,信封上有明显出自胡克手迹的标识:“牛顿先生的信及皇家学会的磁石(Loadstones)目录”。此外,信中还留有一位不知名人士的边缘批注,概括了信件内容。

胡克最开始写给牛顿的信

译者注:有必要在这里补充胡克此前写给牛顿的信,一并译出。

1675[6] 年 1 月 20 日

致我尊敬的朋友、剑桥三一学院的艾萨克·牛顿先生:

上周在皇家学会的会议上,在听到你的信被朗读后¹,我开始怀疑是不是有人向你传达了一些关于我的误会。这种感觉,让我回想起我在过去曾遇到过类似的不公平对待²。因此,我冒昧地写信给你,希望能坦诚交流哲学问题。首先,我要说明,我绝不赞同争论或者通过发表文章来挑起争执,这是我完全不愿意参与的「斗争」。其次,吾心所求乃为真理,我非常乐意接受那些更接近真理的新发现,即使这些发现可能和我之前接受的观点或想法相冲突。第三,我非常尊敬你在学术探索中的出色表现,很乐意看到你提出的那些观点被进一步推广和改进,而这些是我一直以来想做,却因为时间原因没能完成的。

我觉得你在这个领域走得比我远,我相信,这个领域没有比你更适合的人来深入研究和探索了。你比任何人都更有能力去完成、改进并重新定义我们之前研究过的一些课题。从我的角度来说,如果我没有被那些琐事拖累,我或许能做更多贡献,但我清楚地知道,我的能力比不上你。

你的目标和我的目标,我想应是相同的,那就是探索真理。我希望,我们都能接受他人的质疑,只要这些质疑不应以公开敌对的方式提出,并且我们都能够用开放的心态去面对。这就是我真心希望看到的。

你的忠实朋友 罗伯特·胡克

-

这封信的日期由《罗伯特·胡克日记》中1675年1月20日的记录确定:“写信给牛顿,关于奥尔登堡(Oldenburg)挑起争端一事。”

-

胡克怀疑奥尔登堡夸大了他对牛顿关于光假设的论述的批评。一年来,胡克还一直与奥尔登堡就怀表发明的问题进行争执。

其他

将这两封信译出后,相信读者对牛顿名言的原意应该有了自己的理解。按我的理解,这段通信里面牛顿的态度很谦卑(不管是不是真心的),将胡克和笛卡尔相提并论,甚至有点拍马屁的味道;从上下文来说,以巨人来讥讽胡克身材矮小应该是无稽之谈;连《Correspondence》的编者都觉得这段表态很「welcome」。

比较有意思的是牛顿对笛卡尔的暧昧态度,这里我也搜集了一些资料,但由于我不是专业的研究者,下面的一些观点仅供参考。

牛顿年轻时读过笛卡尔的《几何学》(La Géométrie),这本书对牛顿早期的数学训练影响很大。牛顿自己在回忆中承认,笛卡尔提出的解析几何给了他很大启发,使他能把代数和几何联系起来,后来发展出自己的数学体系。可以说,在数学上牛顿受笛卡尔的影响很大。

而且在物理上,牛顿一开始也受到笛卡尔力学体系的影响。笛卡尔有一套自己的宇宙运动理论,即漩涡说。笛卡尔认为宇宙中充满了一种无形的物质(以太),天体在其中像泡沫一样漂浮,被巨大的旋转流(vortex)带动着运行。上帝首先将充满以太的物质划分成大小相等的部分,然后将这些部分置于不同的圆周运动中,这些运动最终形成了物质的三大元素(火、气、水)和旋涡系统:

到了牛顿在写《自然哲学的数学原理》的时候,他对笛卡尔的物理理论已经非常不满。主要原因是:

- 牛顿反对笛卡尔的以太漩涡理论。

牛顿通过自己对天体运动的计算(特别是行星轨道的椭圆形状),如果真有那么密集的以太流动,行星在里面应该受到很大的摩擦力,轨道应该会很快螺旋式坠落到太阳上去。于是牛顿提出了万有引力。

- 方法论的差异

笛卡尔更喜欢先设定一套「合理」的哲学假设,然后推演出世界的运作方式。而牛顿则坚持从观察出发,强调「以数学的方式来描述自然」,用他自己的著名的宣言来说就是:

Hypotheses non fingo(不作假设)

这点对我震动很大,读过笛卡尔《第一哲学沉思集》的人通常都知道,笛卡尔在开篇就提出了怀疑一切的原则。表面上看,他似乎主张将一切知识归零,从最极端的怀疑出发重新建构真理。然而细读之下会发现,笛卡尔的怀疑并不是彻底否定一切,而是一种有目的、有方向的怀疑——它旨在通过剔除一切可疑之物,寻找到某种绝对可靠、不可怀疑的真理作为知识体系的地基。

这就意味着,笛卡尔的怀疑并非一种消极的怀疑主义(skepticism),而是一种积极建构性的工作。为了推进这一目标,他在怀疑的过程中运用了若干必要的预设或先验观念。因此,严格意义上,笛卡尔并不是一个纯粹经验主义的怀疑者,而带有明显的先验主义(apriorism)色彩。比如,在第三沉思(Meditatio Tertia)中,他试图证明上帝的存在。这里他提出,人心中有一个关于无限、绝对完美的观念,而一个有限、不完美的存在者(即人)无法凭自身生发出这种完美的观念。因此,他推论:必定有一个真正完美的存在,即上帝,作为这一观念的来源。这一推理本身就是在假定某些理性内容(如因果性、完美的定义等)具有可靠性的基础上展开的。

对我的另一点感触是,思想家的一些被证伪或者不太被接受的思想并不会被流传下来——即使思想家是个全才,笛卡尔主义中的我思故我在等观点确实广为流传,然而诸如漩涡说这些观点却已经淹没在历史长河中了。从这点来看,一个思想是否能够被后人记住,似乎并不仅仅取决于它的内容或逻辑,而更与是否契合当时的需要、是否被后人验证和使用以及历史选择的某种机缘有关。